|

|

|

|

|

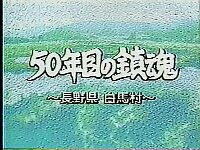

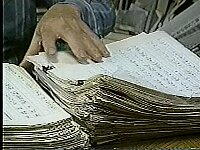

戦後50年目を迎えた今年、長野県白馬村で1冊の戦没者名 簿「国の鎮め」が完成しました。 |

|

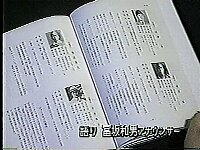

この名簿には、日清戦争から太平洋戦争までの戦いで亡くな った、白馬村の出身者215人の写真と、戦没するまでの足 跡、そして家族や友人が戦没者1人1人の思い出を綴った手 記が収められています。 |

|

長野県白馬村は人口およそ9000人。今は観光地として知ら れるこの村は、戦前は稲作と炭焼きが中心の静かな町でし た。「国の鎮め」をまとめたのは、地元の民宿のご主人です。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

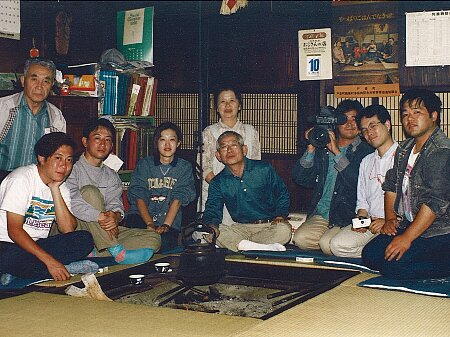

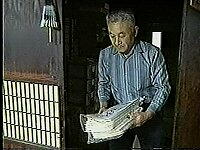

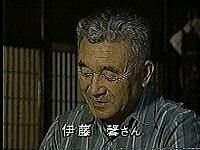

伊藤 馨さんは、68歳。民宿経営の傍ら長い間、公民館の館 長を務めてきました。伊藤さんが戦没者の名簿作りを始めた のは、10年前のことです。公民館で太平洋戦争の記録映画 を上映した時、大きなショックを受けた事がきっかけでした。 |

|

|

|

私「息子さんなんかを亡くされたお婆さんはもうすすり泣きしな がら見ているんですけれども、若い小学生の男の子達は、海 の中へ火達磨になって戦闘機が突っ込んでいく、その中には 兵隊さんが乗っているにもかかわらず、それを見ながらなんと 言ったかというと「かっこいい!」といって見ていたんですよ。 |

|

なんとも複雑な気持ちというか情けない気持ちになりました ね。」 |

|

戦争の悲惨さを次の世代に伝えなければならないと考えた伊 藤さんは、白馬村出身の戦没者の記録作りを始めました。 |

|

県庁や村役場で当時の資料を調べたり、遺族の元を訪ねて 戦没者の遺品を探し、遺族の思い出を聞いてまわりました。 |

|

戦争当時白馬村では、戦没者の葬儀は小学校の校庭で行わ れました。伊藤さんもこの校庭で父親の遺骨を迎えました。 |

|

|

|

昭和13年、伊藤さんが12歳の時です。父、七右エ門さんは 日中戦争で召集され、39歳で戦死しました。 |

|

|

|

私「父親を戦死されて当然、軍人の後を継ぐだろうということで私も陸軍士官学校を2年受験しました。父親の仇を討たなければならないという気持ちが心の底にあったような気がします。」 |

|

徴兵された伊藤さんは40日あまりで終戦を迎えました。 |

|

|

|

戦後、伊藤さんは実家の農家を継ぎ、民宿経営を始めました。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

平和な時代が続く中でも、戦争の事は伊藤さんの頭の中から片時も離れませんでした。 |

|

|

|

白馬村に根付いて暮らしてきた伊藤さんは、自分と同じ思いを持つ村人が数多くいることを知りました。 |

|

「国の鎮め」はそうした伊藤さんの思いの結晶です。 |

|

「国の鎮め」には215の悲しみが綴られています。 |

|

― 中略 ― 従軍慰安婦の問題が起きた時、伊藤さんは名簿作りが進まなくなりました。戦没者が加害者扱いされる事に対する遺族の抵抗感が、真実を記録しなければならないという責任感との板ばさみに、伊藤さんは悩みました。 私「2年近く、全く記事を書けない状態が続きました。散々悩みに悩んだ末、つい今度のこの「国の鎮め」には(従軍慰安婦の問題は)触れずに過ごしてしまいました。」 |

|

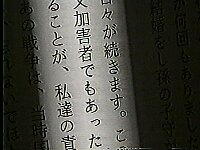

「国の鎮め」に寄せられた手記の中に伊藤さんの目に留まった一文がありました。その手記には「私達は戦争の被害者でもあり、同時に加害者でもあった」という言葉が記されていました。 ― 中略 ― |

|

|

|

|

|

伊藤さんは今、新たな戦争記録の執筆に取り組んでいます。来年発行される白馬村の村誌に載せるものです。 |

|

「国の鎮め」を作る中で、伊藤さんは村誌の中には戦没者の記録に加えて、残された家族について書き残す事が大切だと考えています。 |

|

私「日が経つにつれて、年月が過ぎるにつれて、戦争が風化されるというか忘れ去られていく。 |

|

そういうことは私ども年配の者にとっては悲しむべき事であるし、何らかの形で残して後世に語りつがれていかなければならないというのは、後に生きているものの務めではないかという気持ちです。」 |

|

戦争を語り継ぎたい。伊藤さんにとっての戦後はまだ終わりません。 |

|

|

|