平成4年6月15日発行 昭文社"マップル信州" P16

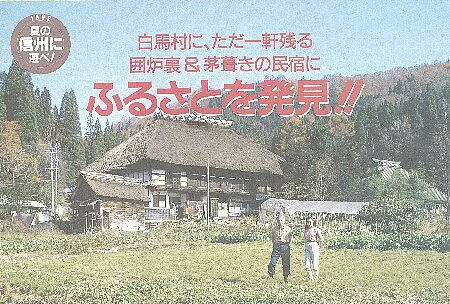

白馬村に、ただ一軒残る 囲炉裏&茅葺きの民宿にふるさとを発見!!

囲炉裏から湧き立つ煙は"おじいちゃんち"のノスタルジア

"ふるさと"のイメージといえば、田畑を前にして建つ茅葺き屋根の農家。そして背後には雪を

抱いた山々……。そして囲炉裏から昇る煙が、風にのってほのかに漂う。そうした山村ならど

こにでもあった"ふるさと"の風景が、今や、日本中から消えようとしている。昭和50年代、長

野、新潟、群馬など、茅葺き屋根が多いといわれる地方の村では、1年間に数軒というハイペ

ースで、茅葺き屋根が消え去っていった。「トタン屋根なら維持が楽ですよ」という営業マンが

村々を回り、茅葺き屋根は、次第にトタンに覆われていった。

北アルプスの麓、白馬村も例外ではない。村に残る茅葺き屋根は、多めに見積もっても30

戸。ちなみに白馬村には2800世帯が住んでいるから、茅葺きの割合は、たった1%ということ

になる。最も茅葺きが多く残るのが、白馬村でも南端の内山地区で、21戸のうち4戸が昔なが

らの茅葺きである。「それでも、囲炉裏に火を入れているのはうちぐらいですよ。」というのは、

内山地区の民宿マル七のご主人、伊藤 馨さん。茅葺き屋根は、囲炉裏に年中火が入り、屋

根を燻していないと、すぐダメになる。つまり、内山地区でも、囲炉裏を使わない残りの3戸は、

近い将来トタンに変わるだろうことは容易に想像できる。

「白馬村の民宿で、昔からの茅葺きで囲炉裏があるのは、実はうちだけなんですよ。」と、伊藤

さん。どうして日本中から茅葺き屋根が急速に消えつつあるのか? 答えは簡単。材料も、屋

根を葺く職人も足りないからである。そもそも茅というのは、山に生えるスゲ、ススキ、チガヤの

こと。これを束ねて屋根に積み重ねていったのが茅葺き屋根。「なんとか私の代までは茅葺き

を守ろうと、数十回は手を入れているんですよ。」というほど、手間がかかる。伊藤さんの民宿

マル七は大正9年築の2階建て。屋根も広いから、もし一度に葺きかえるとしたら、3万5000

束という、気の遠くなる量の茅が必要となる。今や、茅葺き屋根は、日本の住宅建築のなかで

最も贅沢なものになったのだ。

"ふるさと"のイメージといえば、田畑を前にして建つ茅葺き屋根の農家。そして背後には雪を

抱いた山々……。そして囲炉裏から昇る煙が、風にのってほのかに漂う。そうした山村ならど

こにでもあった"ふるさと"の風景が、今や、日本中から消えようとしている。昭和50年代、長

野、新潟、群馬など、茅葺き屋根が多いといわれる地方の村では、1年間に数軒というハイペ

ースで、茅葺き屋根が消え去っていった。「トタン屋根なら維持が楽ですよ」という営業マンが

村々を回り、茅葺き屋根は、次第にトタンに覆われていった。

北アルプスの麓、白馬村も例外ではない。村に残る茅葺き屋根は、多めに見積もっても30

戸。ちなみに白馬村には2800世帯が住んでいるから、茅葺きの割合は、たった1%ということ

になる。最も茅葺きが多く残るのが、白馬村でも南端の内山地区で、21戸のうち4戸が昔なが

らの茅葺きである。「それでも、囲炉裏に火を入れているのはうちぐらいですよ。」というのは、

内山地区の民宿マル七のご主人、伊藤 馨さん。茅葺き屋根は、囲炉裏に年中火が入り、屋

根を燻していないと、すぐダメになる。つまり、内山地区でも、囲炉裏を使わない残りの3戸は、

近い将来トタンに変わるだろうことは容易に想像できる。

「白馬村の民宿で、昔からの茅葺きで囲炉裏があるのは、実はうちだけなんですよ。」と、伊藤

さん。どうして日本中から茅葺き屋根が急速に消えつつあるのか? 答えは簡単。材料も、屋

根を葺く職人も足りないからである。そもそも茅というのは、山に生えるスゲ、ススキ、チガヤの

こと。これを束ねて屋根に積み重ねていったのが茅葺き屋根。「なんとか私の代までは茅葺き

を守ろうと、数十回は手を入れているんですよ。」というほど、手間がかかる。伊藤さんの民宿

マル七は大正9年築の2階建て。屋根も広いから、もし一度に葺きかえるとしたら、3万5000

束という、気の遠くなる量の茅が必要となる。今や、茅葺き屋根は、日本の住宅建築のなかで

最も贅沢なものになったのだ。

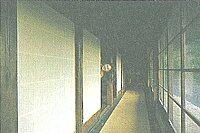

民宿マル七の外見は、上の写真のとおり。これでも充分に"ふるさと"を感じさせるが、玄関

奥にある囲炉裏端に腰を落ち着けると、なぜかホッとしたやすらぎを覚える。囲炉裏端は毎日

の生活に欠かせない重要な場所。一家団らんの場であるばかりでなく、来客の接待、炊事、夜

なべ仕事の場でもあったのだ。つまり、茅葺き屋根が"ふるさと"の原点であるなら、"ふるさと"

の生活の中心は、囲炉裏ということになる。主人は、横座(よこざ)と呼ばれる入口に対面する

場所に座り、この場所だけは、主人しか座れないのがしきたりだった。民宿マル七では、今で

も昔のままに、主人である伊藤さんが横座に座り、客と食事をする。宿泊客の誰もが"ふるさと

のおじいちゃんち"に帰ってきたという錯覚に陥る瞬間だ。

奥にある囲炉裏端に腰を落ち着けると、なぜかホッとしたやすらぎを覚える。囲炉裏端は毎日

の生活に欠かせない重要な場所。一家団らんの場であるばかりでなく、来客の接待、炊事、夜

なべ仕事の場でもあったのだ。つまり、茅葺き屋根が"ふるさと"の原点であるなら、"ふるさと"

の生活の中心は、囲炉裏ということになる。主人は、横座(よこざ)と呼ばれる入口に対面する

場所に座り、この場所だけは、主人しか座れないのがしきたりだった。民宿マル七では、今で

も昔のままに、主人である伊藤さんが横座に座り、客と食事をする。宿泊客の誰もが"ふるさと

のおじいちゃんち"に帰ってきたという錯覚に陥る瞬間だ。

主人の伊藤さんは横座に座る

徹底分析!"おじいちゃんち"は、なぜ居心地がいいのか!?

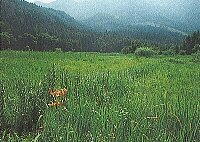

民宿マル七の建物は、大正9年築の茅葺き屋根。茅葺きの2階建ては、白馬村でも珍しい

が、2階は養蚕用に使われてきた。道路事情が悪かった大正時代の白馬村のこと、建材はす

べて周囲の木、しかも20haという伊藤家の自家山林から調達した。1階の座敷にしても、前座

敷10畳、奥座敷15畳というゆったりした構造。一見、急に見える階段も、他の農家に比べれ

ばゆるやかな方だ。建物の周囲は、50俵程度を収穫する1.2haの田んぼ。そして、大根、トマ

ト、キュウリ、ピーマン、野沢菜などを収穫する畑。米や野菜は、すべて自家栽培だ。食卓に登

場する新鮮な野菜。思わず滞在日数を延ばす家族連れが多いというのもうなずける。

が、2階は養蚕用に使われてきた。道路事情が悪かった大正時代の白馬村のこと、建材はす

べて周囲の木、しかも20haという伊藤家の自家山林から調達した。1階の座敷にしても、前座

敷10畳、奥座敷15畳というゆったりした構造。一見、急に見える階段も、他の農家に比べれ

ばゆるやかな方だ。建物の周囲は、50俵程度を収穫する1.2haの田んぼ。そして、大根、トマ

ト、キュウリ、ピーマン、野沢菜などを収穫する畑。米や野菜は、すべて自家栽培だ。食卓に登

場する新鮮な野菜。思わず滞在日数を延ばす家族連れが多いというのもうなずける。

|

2階はもともと養蚕用の部屋だが、窓側に廊下がとられ、 障子で仕切られている。障子の通気、断熱性を利用して養 蚕が行なわれたわけだ。 |

|

1階の前座敷の押入れの襖絵。大正9年に今の母屋に建 替える以前から伊藤家にあった唐紙障子。江戸時代頃の ものと想像される。 |

|

電話開通当時の電話機スタイルだが、実は最新式のプッ シュフォン。100円玉も使えるこの電話、マル七では「ピン ク電話」と呼んでいる。 |

|

畑では、野沢菜をはじめ、ありとあらゆる野菜を作ってい る。夏なら完熟のトマトにガブリとかじりつくなんて贅沢が許 されるのだ。 |

|

収穫した野沢菜を漬け込むのは奥さんの仕事。「都会の人 に人気があるのは、たくあんより野沢菜だね。」とか。野沢 菜が味わえるのは冬から春。 |

|

茅葺き屋根は夏に涼しいのが特徴。扇風機すら必要ない というから驚く。「扇風機もうちには売りに来ないから。」と、 伊藤さんは笑うのだ。 |

"おじいちゃんち"をベースにすれば、自然観察も楽しめる |

|

|

姫川源流自然探勝園 民宿マル七に泊まったら、ぜひとも周辺を散策してみたい。民宿から徒歩20分と、散歩がてらに行けるのが姫川源流自然探勝園。大町と白馬を結ぶ国道148号線沿いにもかかわらず、訪れる人も少ない穴場的な存在。 |

|

親海湿原 国道148号の佐野坂の直下に位置する湿原で、マル七から徒歩30分のところ。水源は青木湖の漏水であるといわれるこの湿原は、「昭和40年頃までは、大部分が水田だった」(伊藤さん)というユニークな場所。 |

|

塩の道(千国街道) 新潟県糸魚川と塩尻を結ぶ全長30里(約120km)の街道で、海や海産物を待つ信州側では"糸魚川街道"とも呼ばれた。 |

|

|