かやぶき民宿は「ふるさと」へのタイムトンネルです

「うちは囲炉裏を焚いてるから、足の裏が真っ黒になりますよ。それに、昼間は畑に出るから

あまり世話できないかもしれません。そんな宿ですけど、いいかねえ?」

民宿に泊まりたい旨を伝えると、そういう答えが返ってきた。宿を切り盛りするのは、ご主人

夫妻のふたりだけ。農業をやりつつ、昭和38年から民宿をはじめたそうだ。

むしろ、ほったらかしにされたほうが、ふるさとに帰った感じがするだろう。なんなら畑仕事も

手伝おう。そんな気持ちで長野県白馬村の民宿「マル七」へ向った。

白馬村の中心から南東の山へ少し入ると、内山という小さな集落に行きつく。かやぶき屋根

がふたつ見えるが、ひときわ大きなかやぶき民家が、民宿「マル七」だった。

「マル七」は1714年に3軒裏手の本家から分家した。現当主、伊藤 馨(かおる)さん(78歳)

は、8代目にあたる。現在の家屋は、大正9年(1919)に改築したものだ。

家に入ると土間の北側に約1m四方の囲炉裏がある。囲炉裏を日常的に使っているのは、

白馬村でも1件だけだという。囲炉裏の縁には電話機が置いてあった。ミスマッチな光景だが、

この囲炉裏は、いまだ生活の主役なのである。

「どうだい?家の中は古くて汚いし、ここは白馬で最低の宿といわれてるだ。」と、伊藤さんは

笑う。

たしかに囲炉裏の煙は目にしみる。服も煙くさくなる。足の裏も黒くなった。しかし、いったん

囲炉裏のまわりに座れば、離れられなくなるから不思議だ。伊藤さんが昔話を始めると、その

おもしろさにますます離れられない。

大正9年の改築の時、祖父が囲炉裏の自在鉤(じざいかぎ)を松本で買ってきた事。25銭の

ものか、35銭のものか迷ったあげく、安い方にしたこと(今も使っている)。戦争から帰ってきた

とき、囲炉裏の火を見て、涙が出るほどうれしかったこと。それが今でも囲炉裏を燃やし続けて

いる理由だということ。こんな話を聞いていると、民宿というより、自分のおじいちゃんちに泊ま

っているという感じがした。

翌朝、奥さんは僕らが起きる前に、畑から野菜を採ってきていた。その採れたてのキュウリと

ナスは「これが本当にキュウリとナス?」というほど美味しかった。

「うちは囲炉裏を焚いてるから、足の裏が真っ黒になりますよ。それに、昼間は畑に出るから

あまり世話できないかもしれません。そんな宿ですけど、いいかねえ?」

民宿に泊まりたい旨を伝えると、そういう答えが返ってきた。宿を切り盛りするのは、ご主人

夫妻のふたりだけ。農業をやりつつ、昭和38年から民宿をはじめたそうだ。

むしろ、ほったらかしにされたほうが、ふるさとに帰った感じがするだろう。なんなら畑仕事も

手伝おう。そんな気持ちで長野県白馬村の民宿「マル七」へ向った。

白馬村の中心から南東の山へ少し入ると、内山という小さな集落に行きつく。かやぶき屋根

がふたつ見えるが、ひときわ大きなかやぶき民家が、民宿「マル七」だった。

「マル七」は1714年に3軒裏手の本家から分家した。現当主、伊藤 馨(かおる)さん(78歳)

は、8代目にあたる。現在の家屋は、大正9年(1919)に改築したものだ。

家に入ると土間の北側に約1m四方の囲炉裏がある。囲炉裏を日常的に使っているのは、

白馬村でも1件だけだという。囲炉裏の縁には電話機が置いてあった。ミスマッチな光景だが、

この囲炉裏は、いまだ生活の主役なのである。

「どうだい?家の中は古くて汚いし、ここは白馬で最低の宿といわれてるだ。」と、伊藤さんは

笑う。

たしかに囲炉裏の煙は目にしみる。服も煙くさくなる。足の裏も黒くなった。しかし、いったん

囲炉裏のまわりに座れば、離れられなくなるから不思議だ。伊藤さんが昔話を始めると、その

おもしろさにますます離れられない。

大正9年の改築の時、祖父が囲炉裏の自在鉤(じざいかぎ)を松本で買ってきた事。25銭の

ものか、35銭のものか迷ったあげく、安い方にしたこと(今も使っている)。戦争から帰ってきた

とき、囲炉裏の火を見て、涙が出るほどうれしかったこと。それが今でも囲炉裏を燃やし続けて

いる理由だということ。こんな話を聞いていると、民宿というより、自分のおじいちゃんちに泊ま

っているという感じがした。

翌朝、奥さんは僕らが起きる前に、畑から野菜を採ってきていた。その採れたてのキュウリと

ナスは「これが本当にキュウリとナス?」というほど美味しかった。

薪(まき)は、持ち山から切り出して、2年くらい小屋で乾燥させておく。灰は肥料や山菜のあくと

り、雪の上のすべりどめに使う。

り、雪の上のすべりどめに使う。

①鉄瓶(てつびん)の口は北へ向けるなよ~

農家では北を忌む習慣がある。北まくらと同じで、鉄瓶の口は北へ向けないようにしておく。

②春木は裏から話は元から

春の湿った木は、裏(細い方)からくべないと良く燃えない。話は元(最初)から聞かないとわか

らない。

③この石は囲炉裏の神様だでね

囲炉裏の隅には、子供が落ちないように石の守り神が置いてある。また、囲炉裏の四隅はま

たいではいけない。

④キセルでたたいて削れただ

囲炉裏の縁は物を置くのに役立つ。ここは伊藤さんの祖母がいつもキセルを叩いていたので

削れている。

農家では北を忌む習慣がある。北まくらと同じで、鉄瓶の口は北へ向けないようにしておく。

②春木は裏から話は元から

春の湿った木は、裏(細い方)からくべないと良く燃えない。話は元(最初)から聞かないとわか

らない。

③この石は囲炉裏の神様だでね

囲炉裏の隅には、子供が落ちないように石の守り神が置いてある。また、囲炉裏の四隅はま

たいではいけない。

④キセルでたたいて削れただ

囲炉裏の縁は物を置くのに役立つ。ここは伊藤さんの祖母がいつもキセルを叩いていたので

削れている。

|

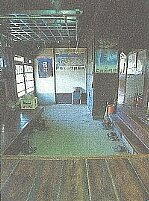

土間の右手は昔、馬屋につながっていた。今はスキー客に便利な大きな下駄箱がある。 |

|

2階の15畳の部屋。かつては養蚕農家だったので、2階はすべて蚕を育てていた。 |

|

畑でナスの採り方を習う。他にキャベツ、レタス、春菊、とうもろこしなどを栽培。 |

|

去年収穫した枝豆を、この夏におしたしにしたもの。おいしくて、食べはじめたらとまらなくなった。 |

|

もち米を揚げて甘く味付けをしたお菓子。もち米も自分の田んぼでつくっている。 |

|

畑で採れた野菜を中心としたお昼ごはん。お米は白馬産の古代米(むらさき米)を混ぜている。 |

|

|